はじめに

株式会社ネクストスケープ ソリューションビジネス部の小野塚です。

RDRAに関する締めくくりの記事としてLLM(大規模言語モデル)によるRDRAを紹介したいと思います。

直前の記事は以下になります。

今までの当社のRDRAに関する記事の流れをお話ししますとRDRA1.0ー>RDRA2.0ー>スプレッドシートを用いたRDRA。。という流れでRDRAは進化をしてきまして、それぞれの内容について私の理解も交えて説明させていただきました。

そしてここ近年のAIの発展や各社・各ツールのAI導入に伴い、私が把握する限りでは2023年の6月頃から既に神崎さんもRDRA+AIの組み合わせを使って色々取り組まれていました。

私も神崎さんのオンラインセミナーを拝見して、どこかでキャッチアップできればと思っておりました。

その神崎さんの成果が「RDRAZeroOne」というツールになりまして、以下のサイトで公開されています。

今回はこのRDRAZeroOneの使い方・注意点等についてご紹介したいと思います。

RDRAZeroOneの立ち位置、使い方

そもそもRDRAの利点として、要件定義に多少不慣れな方でもRDRAのフレームワークに従えば、ある程度要件定義が可能となります。

ただ、要件定義の対象となるのが「全く知らない業種・業務」になりますと、それに対する自身の勉強・キャッチアップと同時にステークホルダーの方々との打合せにおけるファシリテーションやインタビュー等でいっぱいいっぱいになり、RDRAのようなフレームワークがあったとしても、要件定義は非常に困難を極めることは容易に想像がつくと思います。

もっと具体的に言えば、知識ゼロの状態ですのでステークホルダーの方々にこと細かく聞き取りをしなければならず、そうなるとお互いにストレスが溜まっていってしまいます。

そこでAIの出番となります。AIを使うことで知らない業種・業務であってもある程度概要・内容を(内容の正否・精度はともかくとして)把握することができますので、それをベースにRDRAを進めていこうというものになります。

ただ、ここからが注意点です。

AIとそのツールも色々と進化してきまして、要件定義をサポートしてくれるものも出てきました。

しかしながら今までAIを使われてきた皆様もご存じの通り、その出力内容は一般的なものであったり、内容が浅かったり、どこかしら間違っていたりしますので、そのまま受け入れることはできません。

神崎さんご自身でもセミナー等で触れている通り、あくまでRDRAZeroOneは

・自身の理解のための壁打ち

・ステークホルダーとの打合せのための叩き台

といった目的のために使用するものであることに注意が必要です。

そういう意味ではRDRAは1.0より様々な進化をしてきましたが、その根本にある「要件定義のためのコミュニケーションツール」であるという考えはRDRAZeroOneでも変わっていません。

RDRAZeroOneで出力された内容を元にコミュニケーションを取り、

「いや、そこは違う。うちの会社にはこういう条件が存在する」

「実はうちの業務ではこういうアクターが存在し、こういった作業を行う」

といったその会社と求めるシステムにおける情報を取り入れ、更にRDRAを使って繰り返し内容を詰めていく。。

というものになります。

従ってプロンプトもこういうシステムを作りたいから要件定義を。。と丸投げするのではなく、RDRAの進め方に基づいた形でプロンプトを投げます。

要件定義を丸投げするのでなく、「人がRDRAを使って要件定義を行うためのサポートをしてもらう」のが重要であり、人が考えることを放棄してはいけません。

他のAIを使ったツールにも言えることですが、「AIに使われるのではなく、AIを使いこなす」ようにならないと要件定義もうまくいかないと思います。

神崎さんがRDRAZeroOneのページの最初に挙げている

「あなたはLLMが出力した要件定義に責任をもてますか?」

というのはそういう意味だと思っています。

RDRAZeroOneのサンプルではそれなりの出力内容となっていますが、実際に試してみた結果、もっともらしいことが書かれていながら全然違うということもあります。

あくまで「叩き台」なので、そのあたりをちゃんとステークホルダーからヒアリングを行い、内容を見直す必要があります。これも重要なポイントです。

RDRAZeroOneの使い方、作業の流れ

では、RDRAZeroOneの使い方、作業の流れについて軽く説明します。

まず、準備としてOpenAIもしくはGeminiのAPIキーを取得してください。

以下のダイアログが表示されますので、取得したAPIを登録します。

以上が準備作業で、ここからがRDRAZeroOneを使った作業です。

このRDRAZeroOneですが、以下の4つの段階に分けてRDRAに必要な情報を洗い出していきます。

1.文脈理解

2.ビジネスアイディア

3.ビジネスデザイン

4.システム化検討

まずは「文脈理解」ですが、ビジネスの背景、概要を入力してください。

これがAIに渡すプロンプトになりますので、できればRDRAZeroOneで提供されるサンプルを参考にして書いてみてください。

いつもの図書館システムになると以下のように結構色々と書かれていますが、AIモデルの進歩のおかげもあり、それほどに情報量が無くてもなかなかの出力をしてくれるようです。

一通り書けましたら右端の「RUN LLM」ボタンをクリックします。

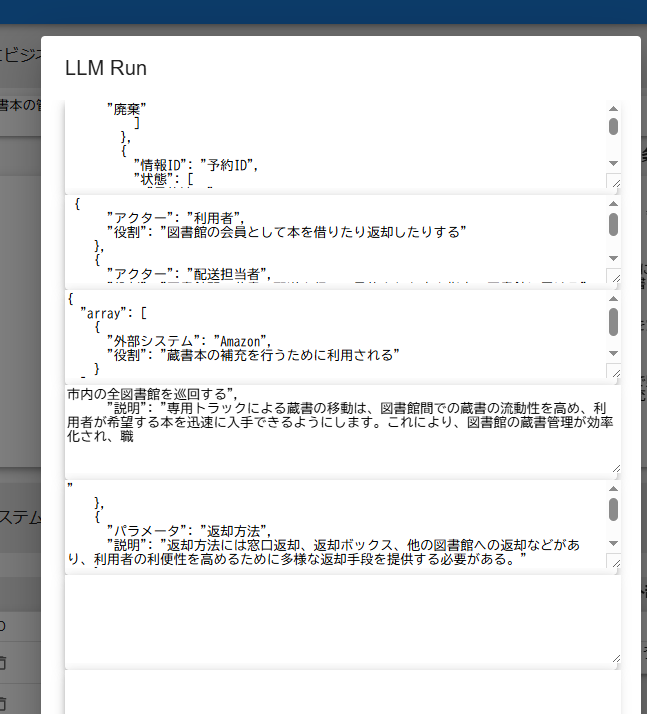

すると以下のようにダイアログが表示され、そこにLLMから得られた情報が出力されます。同時に裏側のRDRAZeroOneの画面にも同じ内容が書き込まれます。

そして以下のようにまずは「アクター」「外部システム」を洗い出し。。といったようにいつものRDRAの手順と同じ流れで解析を行ってくれます。

残りの3つの段階においても同様に「RUN LLM」により出力が行われ、以下のようにユースケースまで出力が行われます。

ちなみにRDRAZeroOneの紹介ページでも同様の注意書きがありますが、RDRA独自の言語ではLLMが理解できないため、「業務」はBUC、つまりビジネスユースケース、「仕事」はアクティビティ、「分類」は業務orコンテキストと読みかえてください。

RDRAでいうところの「状態」や「情報」も出力してくれますので、ハルシネーションに気を付けさえすればRDRAの学習にも役立つかもしれません。

最初に文脈理解でそれほど情報が無くてもかなりの情報が得られると書きましたが、「それなり」といえば「それなり」なのも確かです。

その場合は得られた結果を元に再度文脈理解に戻ってビジネスの背景や概要を追記すればそれに応じて再度出力結果が詳細化し、解像度が上がります。これも今までのRDRAと同様「繰り返し」が肝となります。

ちょっと横道にそれますが、RDRAZeroOneにおいてOpenAIとGeminiで使用しているモデルは以下になります。

OpenAIのModel:”gpt-4o-mini”

Gemini:”gemini-2.0-flash-latest”

私はOpenAIで実行してみまして、4段階それぞれにRUN LLMを実行した結果、APIの呼び出しにかかった料金は0.02ドル、円レート150円とした場合3円となりました(2025年3月22日現在の情報です)。

当然実際にRDRAZeroOneで叩き台レベルまで持っていくためには4回では済まず、何度も繰り返す必要はありますが、それでも十分安く実施できるのではないでしょうか。

ツールとしての使い勝手の向上

「LLMによって叩き台が得られる」というのはRDRAZeroOneの大きなポイントですが、もう1つ、「ツールとしての使い勝手」も非常に良いものとなっています。

前回の記事で紹介した通り、スプレッドシートによるRDRAツールやRDRAGraphにより、図示が非常に楽になりました。

しかしながら人間の欲には際限が無く、スプレッドシートによるRDRAももっと簡単に書けたらなと。。思った方もいらっしゃるかもしれません。

RDRAZeroOneはその点も改善されています。

上部メニューの「TO RDRA」をクリックします。

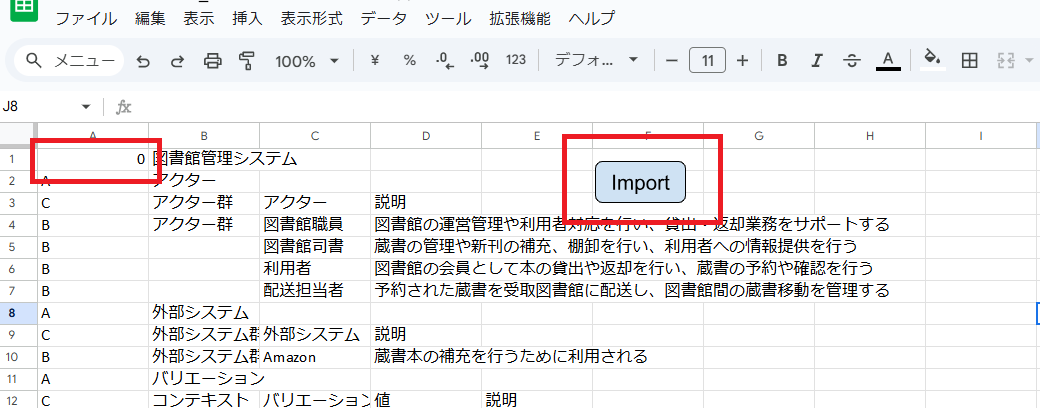

そうするとダイアログが出た後にRDRA用スプレッドシートが開きますので、「ファイル」ー>「コピーを作成」を選択し、新しい「書き込み可能な」スプレッドシートを開きます。

そして、スプレッドシート内の「ZeroOne」シート移動し、一番右上のA1セルで貼り付けを行い、「Import」をクリックします。

そうするとスプレッドシート内の他のシートにRDRAZeroOneの内容が出力されます。

便利ですねー。。

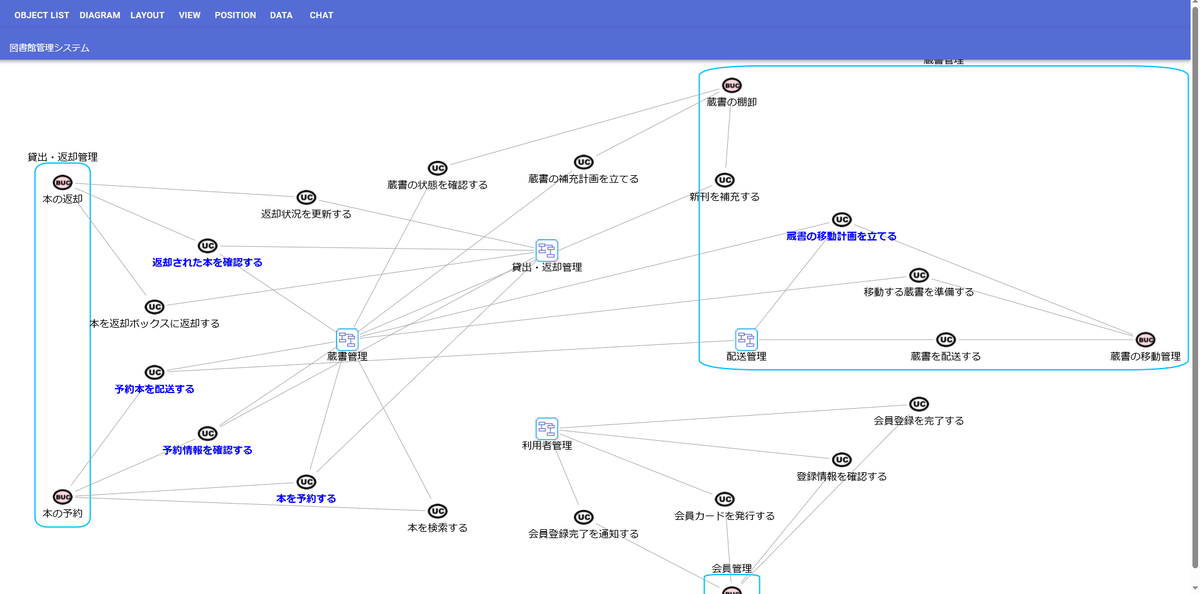

次に今までであればスプレッドシートの内容を元にRDRA Graphで図を出力していたのですが、今回はそれもRDRAZeroOneから1クリックで可能です。

RDRAZeroOneの上部メニューから今度は「TO GRAPH」をクリックします。

そうするとRDRAZeroOne内のデータを一発でRDRA Graphに出力できるのです。

これでRDRAZeroOneー>スプレッドシートー>RDRAGraphの行き来が非常に素早く簡単にできるようになりました。

神崎さんが元々RDRAに求めていた「高速にRDRAを回していく」ということがこれで更にやりやすくなったわけです。

また、AIが出力した文章だけですと出力した本人でも理解しづらい場合があるため(自分が書いているわけではないので)、これをRDRA Graphで図示することにより理解が進むというメリットもあります。

先にお話しした通り、AI及びAIを使ったツールを「使いこなす」ことによって時間に余裕ができ、その時間を使ってより良いものを生み出す。

RDRAZeroOneを使って生まれた余裕・時間を有効活用し、ステークホルダーの方々ともっとコミュニケーションを取ったり、思考する時間に費やすべきです。

当社に限らず皆さんにおいてもRDRAのフレームワークやツールを用いることで、よりベターな要件定義ができればと思います。

最後に

繰り返しになってしまいますが、RDRAZeroOneによって作られた内容はあくまで叩き台となります。

これによって得られたユースケース等は実際の業務・システムに完全に合致しているわけでありませんので、ステークホルダーの方々とRDRAを使って要件定義を進めていくことになります。

RDRAZeroOneを使ってその名の通り0から1へ、更にRDRAを使って1から100へと近づけていくというのが私の理解です。

色々と偉そうなことを語ってしまいましたが、私の記事は私の考えに基づく部分が大きいこともあり、RDRAについて詳しく知りたい方は神崎さんの書籍『RDRA2.0 ハンドブック: 軽く柔軟で精度の高い要件定義のモデリング手法』や、神崎さんのセミナー等を受けてみてください。

https://vsa.co.jp/img/service.pdf

(↑神崎さんの会社、バリューソースのサービス一覧)

神崎さんもXでこれまでの当社のRDRAに関する記事をツイートいただきました。この場でお礼を申し上げます。

当社ネクストスケープは新しい技術・知識を日々取り入れており、Webサイト、スマホアプリ、Hololensアプリの開発をはじめ、CMSを利用したサイトの新規構築やリニューアルなど、お客様のニーズに幅広く対応いたします。お困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

(以下当社お問合せフォーム)